广智书局:梁启超不可言说的痛

2020-12-07

(1902年-20元-1306号-正面)

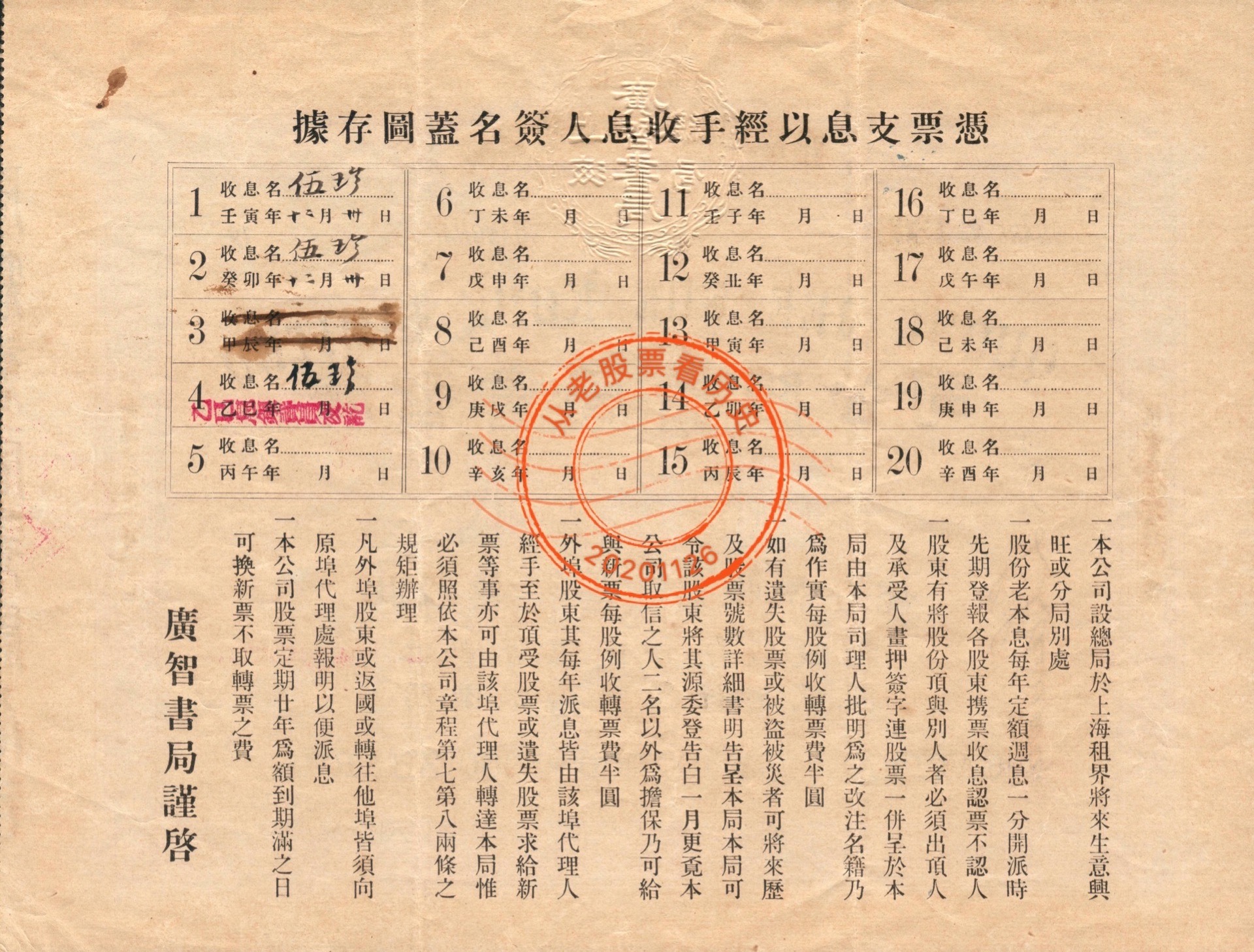

(1902年-20元-1306号-背面)

这是一张上海广智书局有限公司的原始老股票,从境外拍得,十分珍贵。

虽然外界对其成立时间有众多说法,但按照老股票的记载,广智书局正式于1902年1月1日(即光绪二十七年十一月二十二日)成立于上海。

区别于其他老股票,公司的创始人、董事长或董事的大名会赫然印于股票c位,而该股票只在左下角位置低调地印上了司理人的名字“梁荫南”。

在股票的最下面印着几个繁体小字“株式会社东京筑地活版制造所制造”。为什么上海公司的股票会在日本进行印制?

股票的反面记载了公司成立以来仅有的三次派息记录(年息10%),是否因为经营不善?

当带着这些疑惑去探索历史,历史立刻变得真实和鲜活起来。

1

因为政治原因,广智书局的创立人有一定的神秘性,其名义注册人为香港商人冯镜如,而实际上其既无股份亦无经营管理权,目的只为利用其港英身份以获得行政便利,实乃“挂名老板”。

而其真正幕后的创办人便是中国近代史上不得不提的响当当人物——梁启超。

戊戌变法失败后(1898年9月),梁启超追随康有为开始长达十余年的海外流亡生涯。1899年夏,康有为以“受衣带之诏”为名,集合海外华人势力,在加拿大建立保皇会(“保救大清光绪皇帝会”),并以横滨《清议报》和澳门《知新报》作为保皇会机关刊物,“为国民之耳目,作维新之喉舌”。在横滨坐镇《清议报》的正是梁启超。

1901年12月21日,在《清议报》的第100册上梁启超刊登了一个关于广智书局的宣传广告,并开列了一份即将出版的规模宏大的书单。

广智书局,正是康梁酝酿已久并被寄以厚望的保皇会集资项目。1901年间,梁启超游历澳洲,以创办“译书局”为名在海外侨商中筹集资金。

随即,1902年1月1日,广智书局便以冯镜如名义在上海开办,定资本金10万,共分5000股,每股20元。由经理人梁荫南在沪主持经营,黄慧之在横滨总管财务。书局由梁启超总负责,在横滨遥控运作。

10万的资本金,仅1901年游历澳洲募股就花去一万七千多,加之梁启超等个人借支,以及保皇会组织的经费挪用,广智书局刚开张时账上现金仅余6万元。在购办印刷机器、字模、纸张以及约稿译书后,资本金已所剩无几。不得已,梁次年再赴美增资募股四万元。

关于股份,据说梁启超本人以提供文稿作为“技术股”,占有书局三分之一的股份。这个说法虽未经证实,且不知其具体操作,却也有着极强的说服力。梁启超堪称百科全书式的人物,是近代精神之父,文字激扬,情感浓挚,又勤于笔耕,耳之所闻、目之所见、足之所至,皆成文章。“一纸风行海内,观听为之一耸” ,严复曾这样评价。

凭着梁启超和康有为的影响力和号召力,广智书局成立之初便成为沪上出版业中一支东学西渐的生力军,翻译出版了大量介绍西方新学术、新思想的著作,尤其以梁启超的著作和译作为多,相当畅销,以致“常昼夜赶印不及”。

然而看似红火的生意,实际上却经营不佳,亏损严重。广智书局从成立之初就有着先天不足,它被康梁赋予了不可言说的“以局养会”的政治目的。在广智书局日常的营业收入中,有一部分被秘密地挪用以资助保皇会的政治活动,以及应付康有为的个人开销,这是一家商业企业不能承受之重。

而更为雪上加霜的则是梁启超的用人不善。梁启超最为看重且将广智书局全盘托付的两个人,经理人梁荫南愚悍刚愎,“糊涂以累之”,财务人黄慧之则监守自盗,“阴险以害之”。1904年初,梁启超不得不将梁荫南和黄慧之清理出局,由其得意弟子何擎一接任。

那时候的股票在性质上更像是可转债。在股票反面,白纸黑字写着“一股份老本息每年定额周息一分”,即无论公司盈利与否,每年定额派发股息10%。这对公司的经营提出了极高的要求,但却也很好地解决了股东信息不对称的问题。

在股票背面的付息表上,记载了广智书局仅有的三次付息记录,壬寅年(1902年)、癸卯年(1903年)和乙巳年(1905年)。尽管公司一亏再亏,股息却照发不待(1904年除外)。为此,梁启超不得不拆东补西,甚至借用或挪用保皇会组织内其他产业的资金,使得保皇会内部矛盾争议四起。

前期经营不善造成的大窟窿,政治经费的秘密挪用,高额的股息负担,造成广智书局资金捉襟见肘,维系艰难,新书出版量大大减少,何擎一也不得不向梁启超感叹“虽有巧妇难为无米之炊,奈之何哉!”。

从最初宣传的“常昼夜赶印不及”,到后来亏损日益严重,账目不清,年结报告又难产,股息一拖再拖直至1906年停派,这引起了那些精明的侨商股东们的普遍不满。1908年前后,为了平息股东们的众怒,又因理亏在先,康有为最后不得不拿出钱来赎股了事。

宣统二年(1910年),随着大清王朝大势渐去,保皇会海外事业全盘皆输,广智书局的财务状况陷入愈加不堪的境地,难以为继,出版书籍锐减,直至1915年停办。1925年,广智出盘给广益、世界两书局。

2

从公司经营的角度来看,广智书局无疑是失败的。但纯粹作为一家文化出版机构,它重视历史类、政治类图书的译介,力图通过图书出版帮助国内知识分子建立对世界局势和中国形势的新理解,在那个国民急需睁眼看世界的时代,发挥了“广开民智”的重要作用。

在广智书局存在的十余年里,共出版了各类图书400余种,涉及政治、经济、历史、地理、哲学、法律、医学、社会、军事、教育等门类,同时还有各学科的教科书。其中,仅书局最初成立的1902年和1903年,就出版了图书160余种,而后几年因为资金日绌而逐渐萎缩。

在广智书局的所有出版物中,译自外国图书达194种,占一半左右。而国人自著的书籍中,则以康梁作品最为集中,尤其以梁启超作品为多。十余年间,广智共发行康梁著作37种,译作6种,另主编期刊(合集)5种。包括梁启超的《中国魂》、《李鸿章传》、《饮冰室文集》、《中国国债史》、《政治学新论》、《中国之武士道》、《新民说》等,以及康有为的《欧洲十一国游记》、《物质救国论》等,都是当时广智书局非常有影响力的畅销书。

梁启超最大的遗憾,大概是最终未能完成《中国史》,以解广智书局之困。1907年12月,梁启超致康有为信(《梁启超年谱长编》,第224页):广智之局,擎一辛勤备至,然以无款之故,不能扩充,炎炎无生气,真成一赘疣,实则若弟子之《中国史》编成,此局即可立教,其奈无寸暇顾。沪上人来书,痛哭流涕,责弟子以此业,弟子亦欲从来春起,闭户数月以成之,但现在局面既开,百事无一不取决于弟子,何从此得闲暇,言念及此,负疚何似......然弟子誓必成此作,欲必以来年成之以偿夙愿,一以为国民精神教育,一以偿广智债也。

广智书局,可以说倾注了梁启超太多的心血,虽然政治身份敏感无法坐镇大本营,但从资金的筹集,运营的管理,亲自著书写作,组织译书约稿,到沟通协调股东矛盾,无一不要亲历亲为。同时还要对康有为鞍前马后,效力保皇会的政治事业。所以当广智书局因资金短缺陷入困境,梁启超犹如被置漩涡中心,头顶巨大压力,生活也几近潦倒,一度沉溺打麻将、敲诗钟。

相比办书局的苦闷,梁启超应该更喜欢做报人的畅酣恣意。他一生创办主编过许多报刊,他曾喜形于色地回忆:“鄙人20年来,故以报馆为生涯,且自今以往,尤愿终身不离报馆之生涯者也。” 但梁启超却很少念起广智书局,这大概已成为他心中的痛。

广智书局,营业的时间不过十余年,就如康梁的维新运动般短暂又辉煌。书局也好,报刊也罢,都是特定时代下前人思想和智慧之载体。一百多年后的今天,已经很少人会知道或记起曾经有这样一个书局,但每一个中国少年的口中却无不朗朗念诵着“少年智则国智,少年强则国强”。